takemura竹村株式会社

takemura竹村株式会社

takemura竹村株式会社

takemura竹村株式会社

News | 2025.11.07

News | 2025.11.07

※本記事は「KIMONOHUB Story & Vision」シリーズの第2弾です。vol.1「見えないものを、見える形に──和装業界の未来をつなぐKIMONOHUBという挑戦」もあわせてご覧ください。

竹村泰広は、名鉄百貨店・伊勢丹で小売として消費者の最前線に立ち、その後、創業70年の和装卸・竹村株式会社で裏方を経験した。川上から川下まで、サプライチェーンの全容を把握したとき、ある疑問が浮かんだ。

「作り手が丹精込めて作った商品が、なぜ消費者に届く前に流通の途中で選択肢が狭まってしまうのか?」

その答えを求めて生まれたのが、KIMONOHUB──問屋の役割を”拡散装置”と再定義するプラットフォームだ。本記事では、そこに行き着くまでの経験と思想、そしてKIMONOHUBの設計思想を全公開する。

大学卒業後、名古屋の老舗百貨店・名鉄百貨店に入社した。服飾雑貨で婦人靴、レディースアパレルの販売からキャリアをスタートし、やがてバイヤーへと成長していく。

ここで学んだのは、消費者が何を求めているかを肌で感じ取る力だった。売り場に立ち、お客様と対話し、売れる商品・売れない商品を目の当たりにする日々。バイヤーとして常に問い続けたのは、「これは消費者が求めているものか?」という問いだった。

その後、出向先の新宿伊勢丹・営業本部で、営業システムに携わることとなり、1年程度の出向ではあったが新たな学びを得る。営業システムの構築、若手バイヤー育成──そこで携わったのは、企業の根幹を支える「仕組み化」だった。

営業システムを仕組み化し、その運用に関わる中で理解したこと。それは、属人性を薄めることで得られる効率性の大きさだった。個人の経験や勘に頼らず、誰でも再現できる仕組みを作る。この考え方は、後にKIMONOHUBの設計思想として結実することになる。

百貨店でのバイヤー経験を通じて、一つの信念を持つようになった。売れる・売れないは、最終的に市場が決める。中間にいる人間(バイヤーや問屋)の役割は、選択肢を広げ、情報を届けることだと。

この視点が、やがて和装業界に入ったときに大きな意味を持つことになる。

竹村株式会社は創業70年の和装卸だ。百貨店でのキャリアを経て、竹村泰広は家業に入る決断をする。そこで経験したのは、モノづくり・企画・小売への営業──百貨店時代の「最前線」とは対照的な「裏方」の世界だった。

この経験は稀有なものとなった。消費者の最前線と、作り手の裏方。両方を知る立場に立ったのだ。

和装業界に入って10年。竹村は、今までの経験も踏まえて俯瞰してサプライチェーン全体を理解するようになった。

この流れ全体を、百貨店と卸の両側から見た経験。それは、ある疑問を浮かび上がらせた。

作り手が作ったものが、問屋の判断で選別され、小売に届く商品が限られている構造。百貨店のバイヤー時代は、「消費者のため」を第一に考えていた。なのに、問屋の立場になると、「売りやすいもの」「リスクの少ないもの」を優先してしまう自分がいた。

「もっと良い方法があるのではないか?」

この問いが、KIMONOHUBの出発点となった。

百貨店では、小売という立場で消費者の反応を日々見ながら仕入れができる。売り場での反応、売上データ、お客様の声──すべてがリアルタイムでフィードバックされる。

一方、和装卸は職人と小売店の間に位置し、消費者の声が届きにくい構造だ。だからこそ、問屋の判断が大きな影響力を持つ。その責任の重さに、改めて気づいた。

伊勢丹時代、営業システムを仕組み化し、その運用に携わった。そこで学んだのは、属人性を薄めることで得られる効率性だ。個人の経験や勘に頼らず、誰でも再現できる仕組みを作る重要性を体感した。

KIMONOHUBは、この思想の延長線上にある。問屋の「目利き」という属人性を排除し、すべての商品を平等に流通させる仕組みを作る。意味は違うが、根底にあるのは同じ思想──「仕組みで動かす」ということだ。

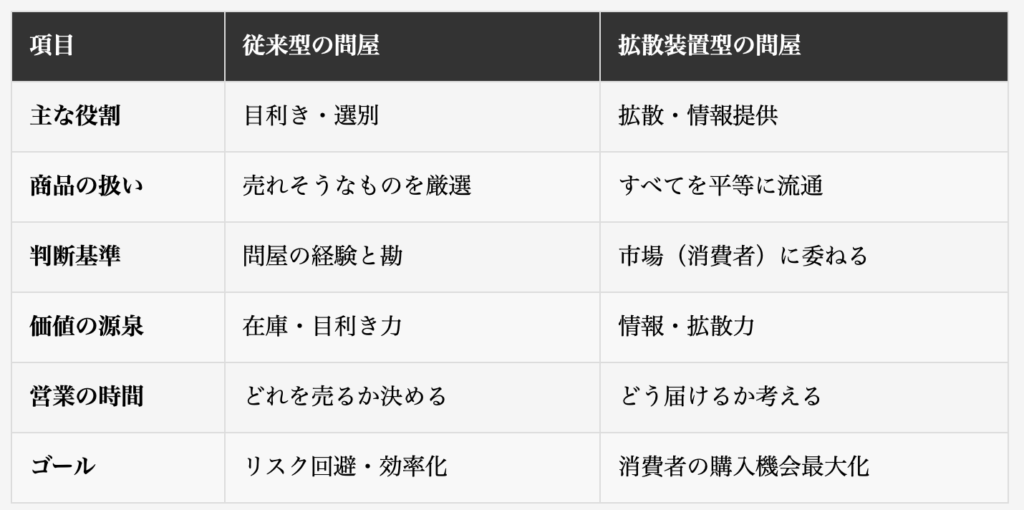

従来の問屋は、「目利き」「在庫リスク管理」「販売予測」といった役割を担ってきた。しかし、竹村が考えるこれからの問屋は、「拡散装置」としての役割だ。

商品の良し悪しを決めるのは消費者だ。問屋の仕事は、できるだけ多くの選択肢を、できるだけ多くの人に届けること。作り手と消費者をつなぐ存在であるべきだと考えた。

高額商品、ニッチな商品、自分が「売れにくい」と感じる商品。それでも、できる限りすべてを流通に乗せる努力をする。なぜなら、ゴールは「消費者の購入」だからだ。

消費者が選ぶ前に、問屋が選択肢を狭めてしまうのは避けたい。この決意が、KIMONOHUBの設計思想の核となった。ビジネスにはプロダクトアウトとマーケットインという考えがある。メーカーとともに問屋主導でマーケットインを学び、切り替えるも、まずは”その消費者の答えが必要である”と行き着いた。

従来の問屋が抱えていた課題の一つが、営業担当者による提案の質の差だった。ベテラン営業と新人営業では、提案内容に大きな差が生まれる。担当者が変わると、小売店が受けるサービスレベルも変わってしまう。これは小売店にとっても、作り手にとっても不公平な状況だった。最終的に消費者にとって何も有益にはならない。

KIMONOHUBは、この課題を解決する「共通のツール」として設計されている。

すべての営業担当が同じデータベースにアクセスできる。過去の取引履歴、顧客の好み、売れ筋商品──すべてが共有される仕組みだ。新人でも、システムを使えばベテラン並みの提案が可能になる。

結果として得られるもの:

これも、伊勢丹時代に学んだ「属人性を薄める」思想の実践だ。個人の能力に頼らず、仕組みで品質を担保する──この考え方が、ここでも活きている。

従来の問屋は、「どの商品を仕入れるか」「どの商品を売り込むか」に時間を使ってきた。しかし、これからの問屋は、「どうやってより多くの商品を、より多くの人に届けるか」に時間を使うべきだ。

Web受注、データ管理がそれを可能にする。営業担当者は、ルーチン業務から解放され、より戦略的な提案活動に集中できるようになる。それが結果的に最終の消費者への有益性に繋がると信じている。

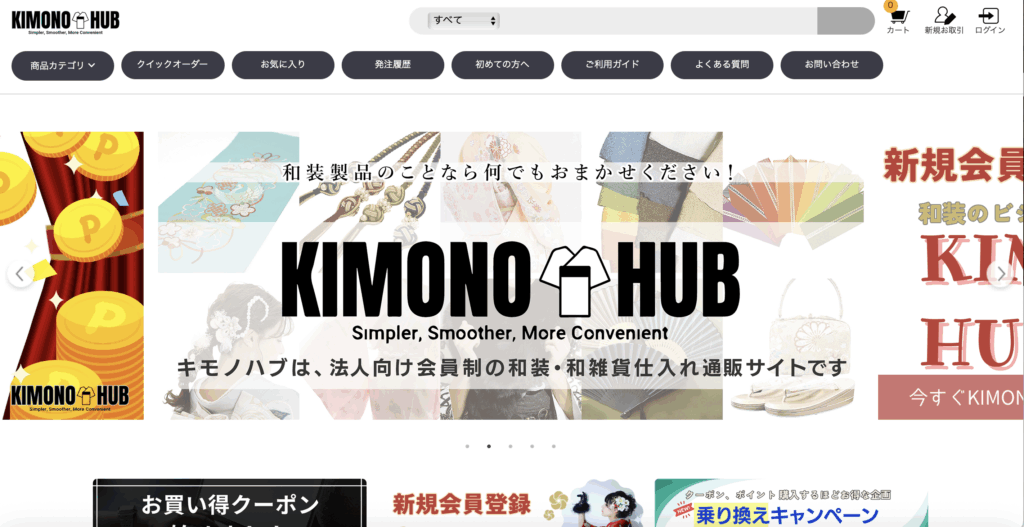

KIMONOHUBを設計するにあたり、最優先したのは「かっこよさ」ではなかった。トレンドの高機能ECサイトを作ることが目的ではなかったのだ。

伊勢丹時代の学びが、ここで活きた。システムは使われなければ意味がない。どれだけ高機能でも、現場で使われなければ、仕組みは機能しない。

KIMONOHUBの優先順位は、各仕入れ担当者の親しみやすさ、わかりやすさ、気軽に見られること。小売店が抵抗なく使えることが、何よりも重要だった。

導入前には、「Web注文なんて」という声もあった。だからこそ、今時すぎる、かっこよすぎるサイトは避けた。

KIMONOHUBの主役は、商品写真と詳細な商品情報だ。UIはあくまで脇役。商品が輝く舞台装置として機能することを目指した。

高額商品も低価格商品も、同じように検索可能な設計。カテゴリ分けはするが、小売店が自分の目で選べる自由度を最優先している。

これが「拡散装置」の設計原則だ。問屋が「これがおすすめ」と誘導するのではなく、小売店が自由に探索できる環境を提供したい。

KIMONOHUBの最重要課題、それは高品質な商品写真だ。現在も模索中だが、ここに最も力を入れていく領域だと考えている。

なぜ写真が重要なのか。

第一に、消費者が最終的に見る「商品の顔」だからだ。小売店がKIMONOHUBで商品を見て、それを自分の店で扱うかを判断する。その商品は、やがて消費者の目に触れる。写真は、作り手の思いを伝える唯一の手段だ。

第二に、小売店が仕入れを決める決定的な要素だからだ。オンラインでは、実物を手に取れない。写真の質が、商品の印象を大きく左右する。

「拡散装置」として機能するには、商品の魅力を最大限に引き出す写真が不可欠だ。ただのカタログ写真ではなく、着用イメージ、質感、ディテール──試行錯誤は続いている。

作り手への敬意を、写真、そしてゆくゆくは動画で表現する。これが、竹村株式会社の目指す姿だ。

数字で見ると、変化は明確だ。

従来のアナログ営業では、営業担当が持ち歩ける商品サンプル数はせいぜい10点から20点程度だった。物理的な制約があったのだ。

【図表3】KIMONOHUB導入前後の数値変化

これは、作り手にとって大きな変化だ。従来は問屋の仕入れ担当に選ばれなければ、小売店の目に触れることすらなかった商品が、今は平等に見てもらえる機会を得だしている。

小売店も声が届くようになった。「こんな商品も扱っていたんですね」という言葉だ。

従来は営業マンの判断で「見せない」と決められていた商品が、今は見える状態になっている。結果として、ニッチな商品や高額商品も取引が成立するケースが増えてきた。

営業担当者の働き方も変わっていくはずだ。

小売店から「こんな商品を探している」という相談があれば、営業はデータベースから即座に提案できる。記憶に頼るのではなく、システムが支援してくれるのだ。

問屋の価値が「在庫」から「情報と拡散力」へシフトしている。

KIMONOHUBは、単に商品を流通させるだけの仕組みではない。作り手への「恩返し」を組み込んでいる。

どの商品が、どの地域で、どの季節に、どんな商品が動いているか。このデータを、作り手にフィードバックする仕組みを構築している。

単に「売れました」という報告だけでなく、市場の反応を共有していく計画である。「この商品は関東で人気です」「この色味が今季好調です」といった具体的な情報を提供することで、作り手が次の企画に活かせるようにしている。これがマーケットインの概念へと繋がるはずだ。

作り手が時代に取り残されないための支援も計画している。Web活用、AI活用など、最新ツールの使い方を無償で提供するセミナーの開催だ。

問屋が「拡散装置」であるだけでなく、作り手の成長パートナーになる。市場の反応を、作り手と小売店が共有する循環を完成させたいと考えている。

「作り手が報われる」とは、売上だけを意味しない。データで学び、成長できること。時代の変化に対応できる知識を得られること。

KIMONOHUBは、作り手の「今」だけでなく「未来」も支える仕組みを目指している。

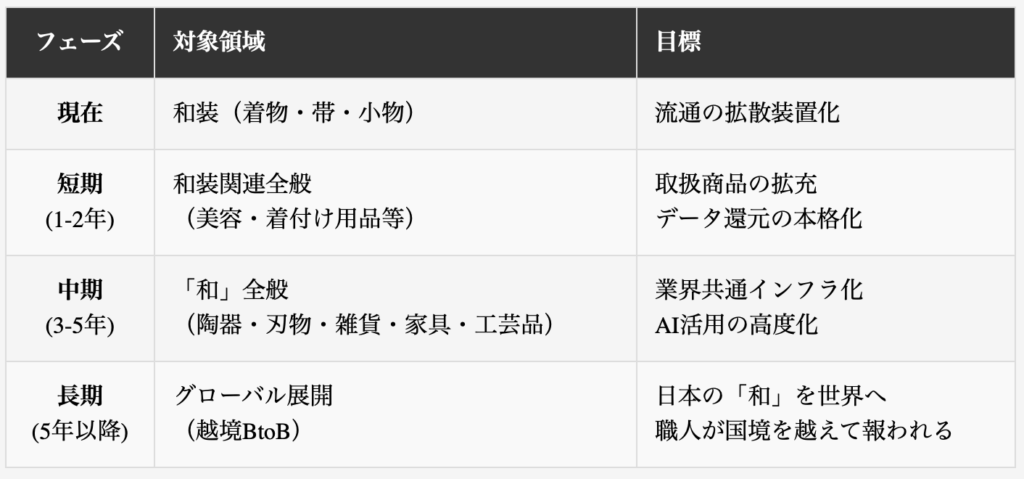

竹村泰広の視線は、和装だけに留まらない。最終的には、和に関するすべてのものづくりの人たちが報われるプラットフォームを目指している。

陶器、刃物、雑貨、家具、工芸品──日本の職人・作り手すべてを対象にしたいと考えている。

和装だけでは市場が限定的だ。しかし「和」という文化圏全体で見れば、可能性は大きく広がる。

そして、これらの分野には共通する課題がある。流通の歪み、作り手の苦境、後継者不足。KIMONOHUBの「拡散装置」モデルは、すべての分野に応用可能だと考えている。

問屋は「拡散装置」として価値を発揮し続ける。作り手・小売・問屋が、フラットにデータでつながるエコシステム。その中心にKIMONOHUBがあることを目指している。

海外の小売店・バイヤーにも開放する構想もある。日本の「和」を、世界に拡散する。職人の技術が国境を越えて評価される仕組みを作りたいと考えている。

竹村泰広のキャリアは稀有だ。百貨店で消費者の最前線に立ち、和装卸で作り手の裏方を経験した。

片方だけでは見えない「流通の歪み」が、両方を経験して見えた。どの業界でも、川上と川下の両方を見る人が必要かもしれない。

伊勢丹で学んだシステム化・仕組み化。これを聞くと、「自動的、機械的で冷たい」と感じる人もいるかもしれない。

しかし、「仕組みで動かす」ことは「人を排除する」ことではない。むしろ、人が本当に価値を生む領域に集中できるようになるのだ。

ルーチン業務はシステムに任せ、人は創造的な仕事に時間を使う。これが、仕組み化の本質だ。

各業界にあった「問屋」は、姿形を変えて今に至る。仕組みとして残っている業界では、今、何のために存在するだろうか。作り手と買い手の間で、価値を生んでいるだろうか。

自分たちの役割を、謙虚に見つめ直す時期かもしれない。竹村株式会社も、その問いから逃げずに向き合った。

DXの本質は効率化ではない。選択肢の拡大だ。

物理的制約からの解放。営業マンが持ち歩ける量、店舗の陳列スペース──これらの制約がなくなることで、すべての商品に平等な露出機会が生まれる。

デジタル化は、流通を”あるべき姿にする機会なのだ。

竹村泰広は、百貨店の最前線と和装卸の裏方、両方を経験した。その経験から、問屋を「拡散装置」と再定義する答えに辿り着いた。

KIMONOHUBは、作り手が作ったものを、できる限り多くの人に届ける仕組みだ。まだ完璧ではない。商品写真も模索中、システムも進化途中だ。

それでも、作り手が報われ、小売店が選択肢を持ち、消費者が豊かになる循環を作りたい。ゴールは「消費者の購入」──そのために、問屋がやるべきことを見直し続けている。

和装から始まり、やがては「和」のすべてへ。この挑戦は、日本の伝統産業全体の未来につながっていると信じている。

完璧でなくても、一歩ずつ。あなたの業界でも、流通を見直すことで未来が開けるかもしれない。

本記事に記載された情報は、2025年時点のものであり、サービス内容や数値は変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

2025年11月7日

執筆者プロフィール

竹村 泰広(たけむら やすひろ)

竹村株式会社 専務取締役/KIMONOHUB 代表ディレクター

和装製品の卸・製造を手掛ける老舗企業で、伝統産業のDX化を主導。

70年以上続く和装卸に従事し、属人化と非効率が残る現場を変えるべく、

一からWeb・EC・データ活用を学び直しました。

アナログだった業界に “仕組みで回る受注体制” を導入し、

現在は全国の小売店・美容室・貸衣装店を対象に、

和装業界専用BtoBプラットフォーム「KIMONOHUB」 を運営しています。

伝統を守るために、あえて変える。

職人の技とデジタルの力をつなぎ、

“和装が続く社会”を次の世代に残すことを使命としています。

サービスや製品に関するご質問・資料請求は、

以下よりご連絡ください。

TEL 052-231-0301

営業時間:am9:00 - pm18:00

休日:土日祝日